▶ 降誕 Nativity ―クリスマス特集展示― 会期:10/20~12/24 ▶ 祈りの世界と食事―食べる聖書物語― 会期:8/25~12/21 ▶ 「読む」キリスト教―日本語訳聖書の世界― 会期:8/18~10/19 ▶ 西洋の視線―地図にみる世界観と異境認識― 会期:5/27~9/23 ▶ 江戸時代の長崎、覗いてみた!―長崎聞見録の世界―(長崎県南島原市) 会期:4/21~8/24 ▶ ジュダイカと旧約聖書の植物―安息日と過越祭― 会期:1/28~5/25

会 場:西南コミュニティーセンター1階 ホワイエ

入館料:無料

第20回岡本太郎現代芸術賞展で特別賞を受賞した《One day》は本学人間科学部児童教育学科の黒木重雄教授による作品です。

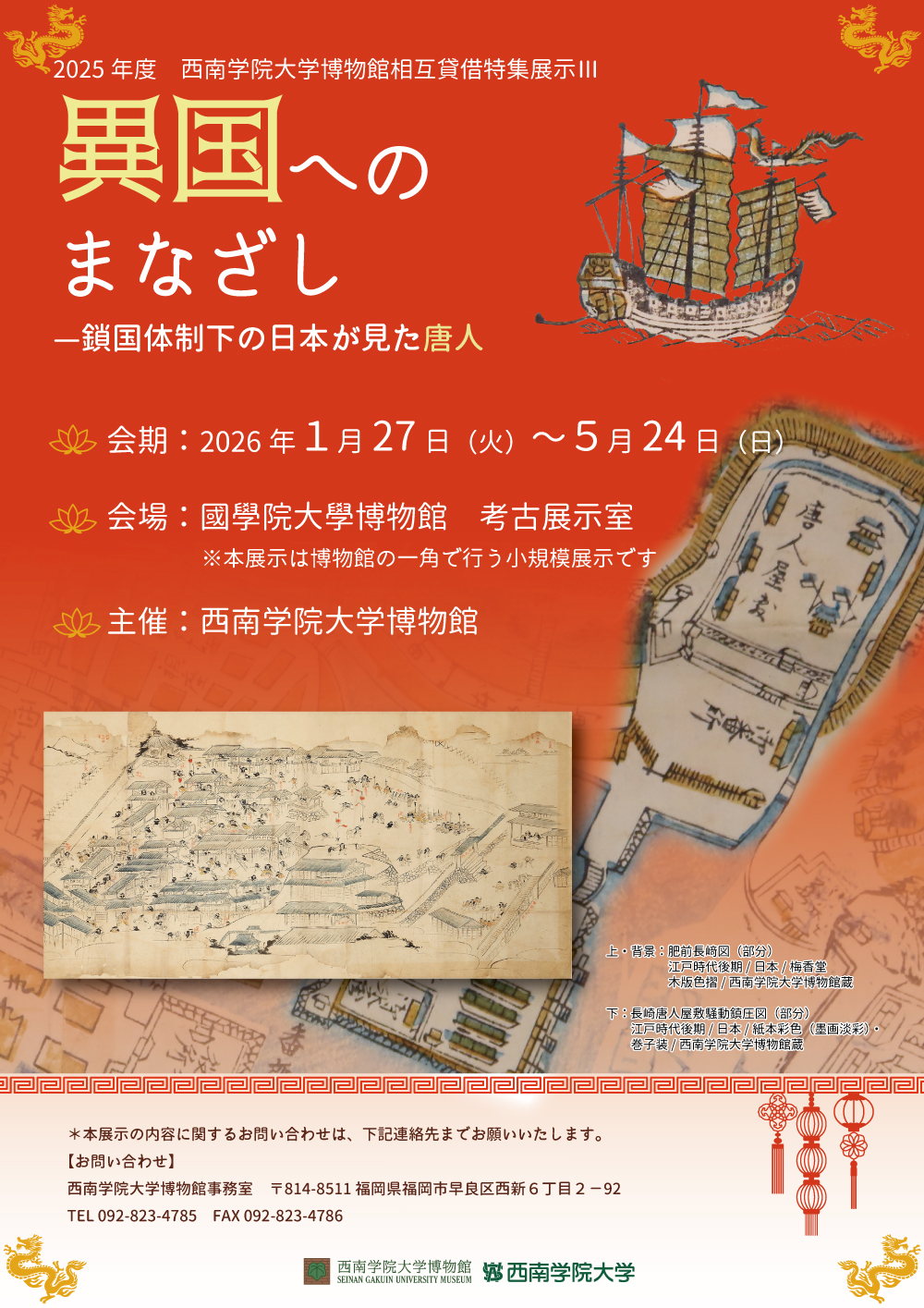

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2026年1月27日(火)~5月24日(日) 入館料:無料

今回は「異国へのまなざし―鎖国体制下の日本が見た唐人」というテーマでおこないます。鎖国体制下の日本において、長崎は幕府公認でオランダと中国と交易ができる唯一の玄関口でした。長崎に来る中国人は、長崎奉行の監視のもと、唐人屋敷で生活していました。限られた範囲でありながらも、日本へもたらされた知識や文化、屋敷内の出来事は多くの書物に記録され、人々の好奇心を大きく刺激しました。 本展では、当時の人々が寄せていた異国への関心について、唐人屋敷を舞台とした様々な資料と共に紹介します。

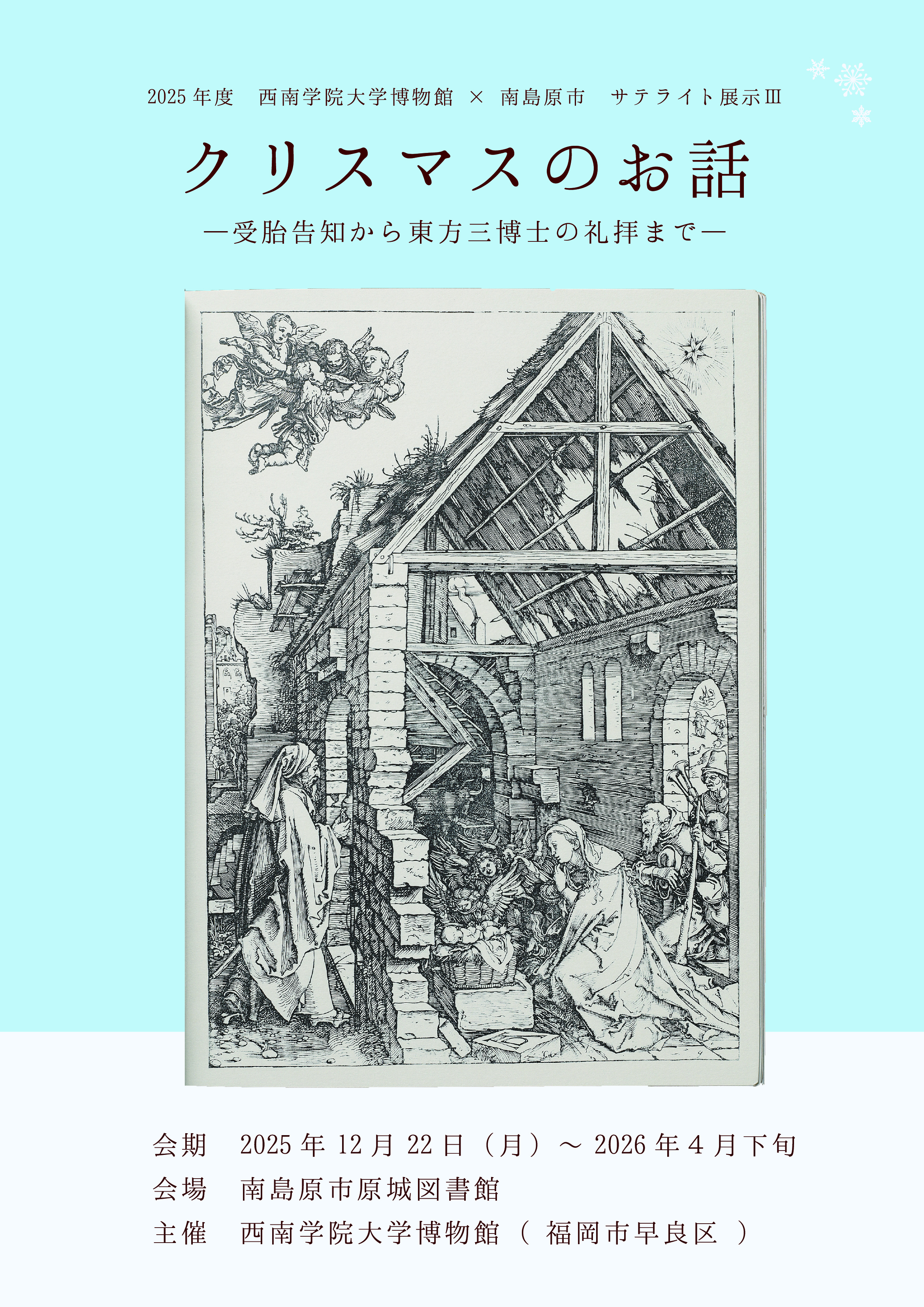

会 場:南島原市原城図書館(長崎県南島原市) 会 期:2025年12月22日(月)~2026年月4月下旬 入館料:無料

皆さまは、「クリスマス」と聞いて何を思い浮かべますか?12月になると、街にはクリスマスツリー、サンタクロース、そしてトナカイなどが飾られ、いたるところからクリスマスソングが聞こえてきて、特別な空気に包まれます。 このように、日本では季節のイベントの一つとして楽しまれることの多いクリスマスは、キリスト教の重要な祭日でもあります。日本では「降誕祭(こうたんさい)」とも呼ばれ、キリスト教の救い主とされるイエス・キリストの誕生をお祝いする日です。イエスの降誕について、聖書には「イエス・キリストの誕生の次第はこうであった」(マタイによる福音書1章18節)という言葉から始まり、「受胎告知」や「東方三博士の礼拝」と呼ばれるいくつかのお話が記されています。そしてこれらのお話は、写本や印刷物などの挿絵や絵画、イコンなど、様々な読み物や絵に描かれてきました。 本展示では、聖書に書かれている降誕にまつわるお話について、キリスト教圏の様々な地域や年代の資料を通して紹介します。また、サンタクロースのモデルとなった聖人のお話や、クリスマスツリーにまつわる意味など、クリスマスに関する豆知識も紹介します。

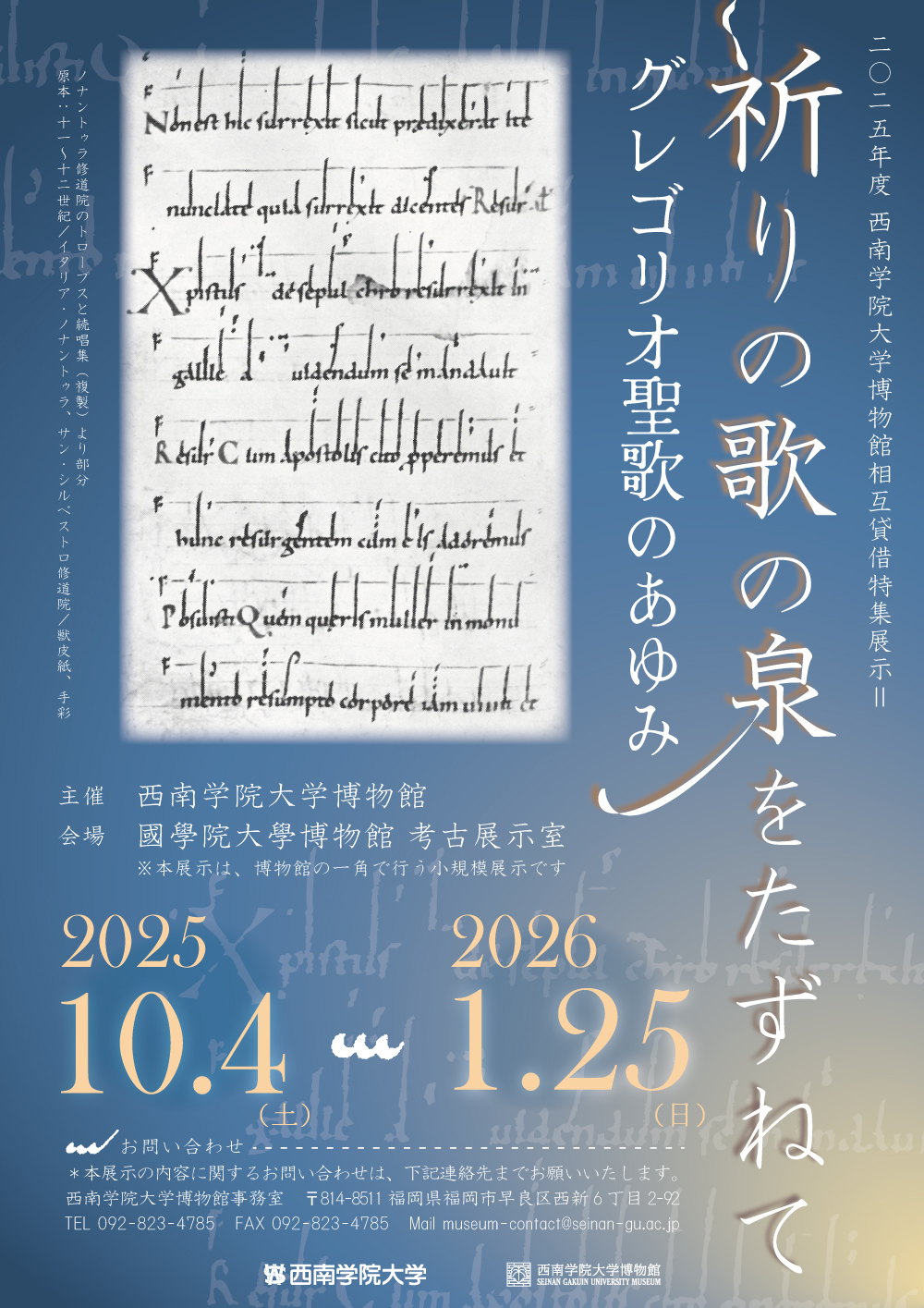

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2025年10月4日(土)~2026年1月25日(日) 入館料:無料

今回は、グレゴリオ聖歌を主題として構成しています。「Qui bene cantat, bis orat.」(よく歌う人は、倍祈る)というラテン語の古いことわざにも示されている通り、キリスト教の営みには「歌うこと」が深く関わってきました。グレゴリオ聖歌とは、ローマ・カトリック教会で用いられる、単旋律・無伴奏の宗教音楽です。6世紀頃にはすでに典礼の中で歌われ、8世紀にローマからフランク王国(現フランス)に伝わり、8世紀末には西ヨーロッパ全土の修道院や教会に広がった歴史を持つグレゴリオ聖歌は、キリスト教音楽の源泉とも言え、現在まで親しまれています。本展示では、グレゴリオ聖歌のテキストや楽譜を通してグレゴリオ聖歌の歴史と現在、そして変遷する記譜法や装飾性について紹介します。 謝辞 本展覧会の開催にあたりまして、下記の皆様にご協力をいただきました。ここに記して厚く御礼申し上げます。 聖グレゴリオの家/杉本 ゆり 氏(聖グレゴリオの家資料室)/日野 愛子 氏(写本制作・カリグラフィー研究家)

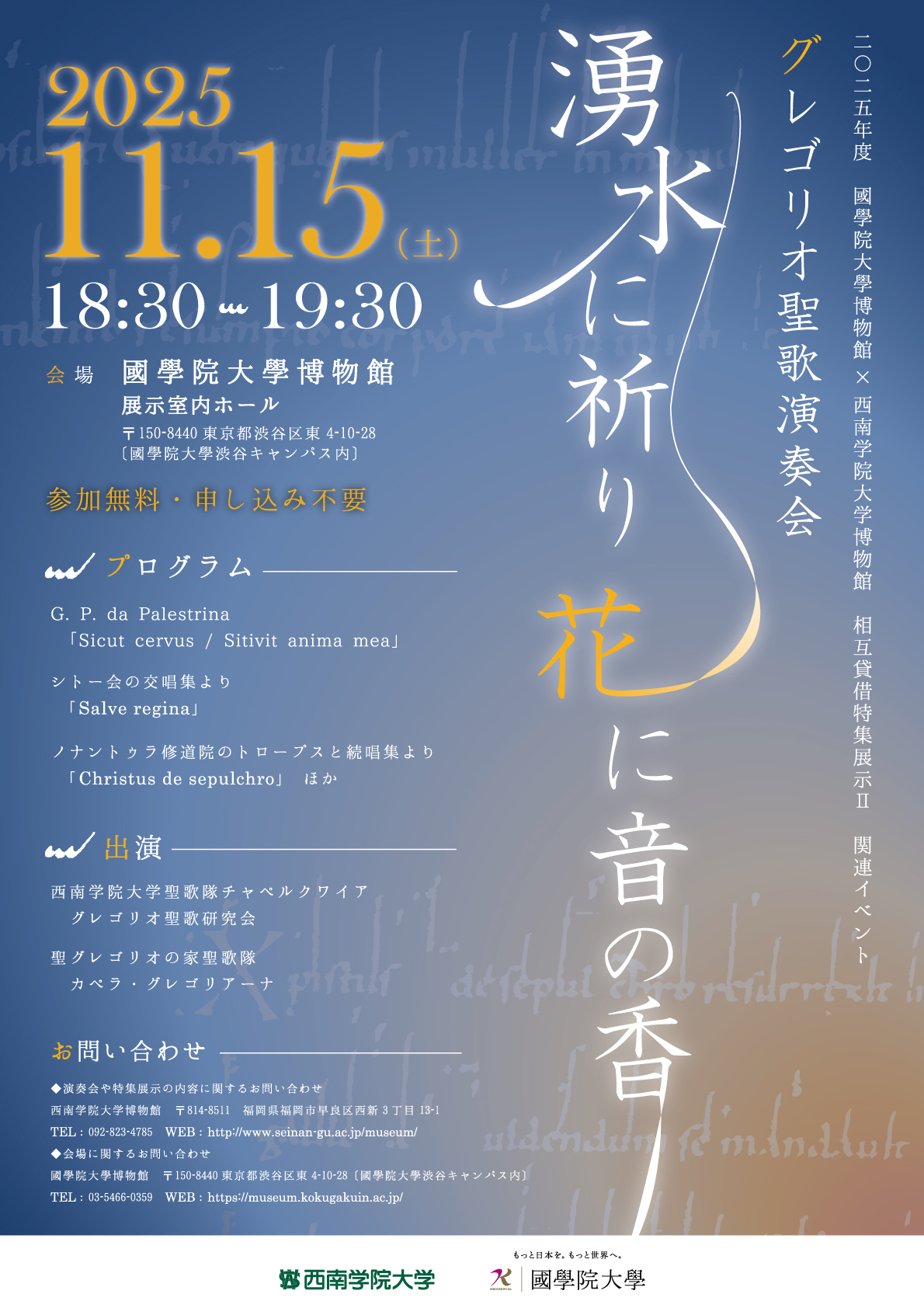

▶ 関連イベント グレゴリオ聖歌演奏会 「湧水に祈り 花に音の香」※終了

日 時:2025年11月15日(土)18時30分~19時30分 会 場:國學院大學博物館 展示室内ホール 出 演:西南学院大学聖歌隊チャペルクワイア グレゴリオ聖歌研究会、聖グレゴリオの家聖歌隊 カペラ・グレゴリアーナ 曲 目: G. P. da Palestrina「Sicut cervus / Sitivit anima mea」 シトー会の交唱集より「Salve regina」 ノナントゥラ修道院のトロープスと続唱集より「Christus de sepulchro」 ほか 演奏会は盛会のうちに終了いたしました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。

▶ 展示関連動画配信

公式Youtubeチャンネルにて、本展示に協力いただいた西南学院大学グレゴリオ聖歌研究会を中心とした、グレゴリオ聖歌関連団体を紹介する動画を公開しています。ぜひご覧ください。

会 場:西南学院大学図書館 1階エレベーター横 会 期:2025年10月20日(月)~12月24日(水) ※西南学院大学図書館を利用できる方のみ観覧いただけます。詳しくは西南学院大学図書館のホームページ「利用案内」をご確認ください。

キリスト教の多くの教派において、12月25日はイエス・キリストの降誕を祝う祭り(降誕祭、クリスマス)を行う。12月25日はキリスト教徒の多い国では祝日とされており、地域ごとに様々なクリスマス文化が根付いている。 キリスト教では、11月30日に最も近い日曜日から待降節(アドベント)に入り、各家庭や教会はクリスマスツリーやクリスマスリース、イルミネーションなどで飾り付けられる。また、アドベントの飾りの主要なものの一つに、降誕(Nativity)の人形飾りがある。降誕とは、聖書の中でイエスが生まれた場面を指す言葉で、幼子イエス・聖母マリア・聖ヨセフのほか、天使・羊飼い・ロバと牛(家畜)・東方三博士などが登場する。 本展示では、西南学院大学博物館が所蔵する資料の中から、さまざまな時代と地域で表象されてきた降誕の場面を紹介する。

会 場:南島原市原城図書館(長崎県南島原市) 会 期:2025年8月25日(月)~12月21日(日) 入館料:無料

食事は、古代より人間にとって大切な営みです。それは単に生きるためのものである以上に、家族や仲間と日々を分かち合い、慰め合うための特別な時間を私たちに与えてくれます。 聖書の世界の中でも、食事は非常に重要な役割を担っています。時には奇跡的な出来事が起こる舞台として、そして時には先祖の苦労を想起させる儀式の一端として、様々な食事の場面が描かれており、有名な「最後の晩餐」もまた、そのうちの一つです。このような食事の場面からは、宗教の根幹を成すような思想や重要な要素をくみ取ることもできます。本展覧会では、ユダヤ教やキリスト教における食事の場面が描かれた資料をもとに、信仰に関わりの深い食事や、そこで食べられるものについて紹介します。

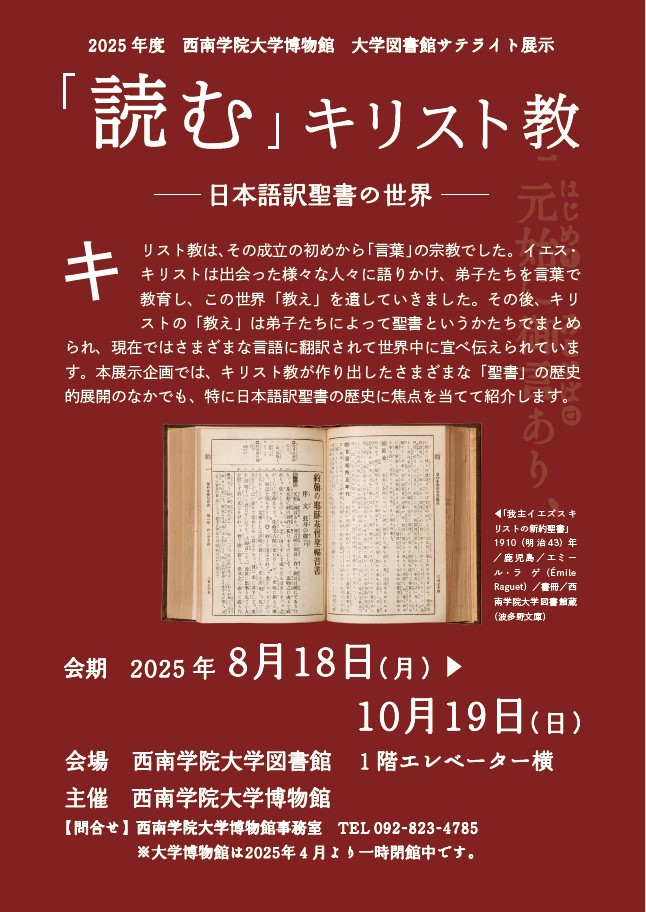

会 場:西南学院大学図書館 1階エレベーター横 会 期:2025年8月18日(月)~10月19日(日) ※西南学院大学図書館を利用できる方のみ観覧いただけます。詳しくは西南学院大学図書館のホームページ「利用案内」をご確認ください。

キリスト教という宗教は、その成立の初めから「言葉」の宗教でした。イエス・キリストは出会った様々な人々に語りかけ、弟子たちを言葉で教育し、この世界「教え」を遺していきました。その後、キリストの「教え」は弟子たちによって聖書というかたちでまとめられ、現在ではさまざまな言語に翻訳されて世界中に宣べ伝えられています。本展示企画では、キリスト教が作り出したさまざまな「聖書」の歴史的展開のなかでも、特に日本語訳聖書の歴史に焦点を当てて紹介します。 ※本展示は、2022年度に南島原市原城図書館で開催した「『読む』キリスト教―初めに言葉があった―」をもとに構成されています。

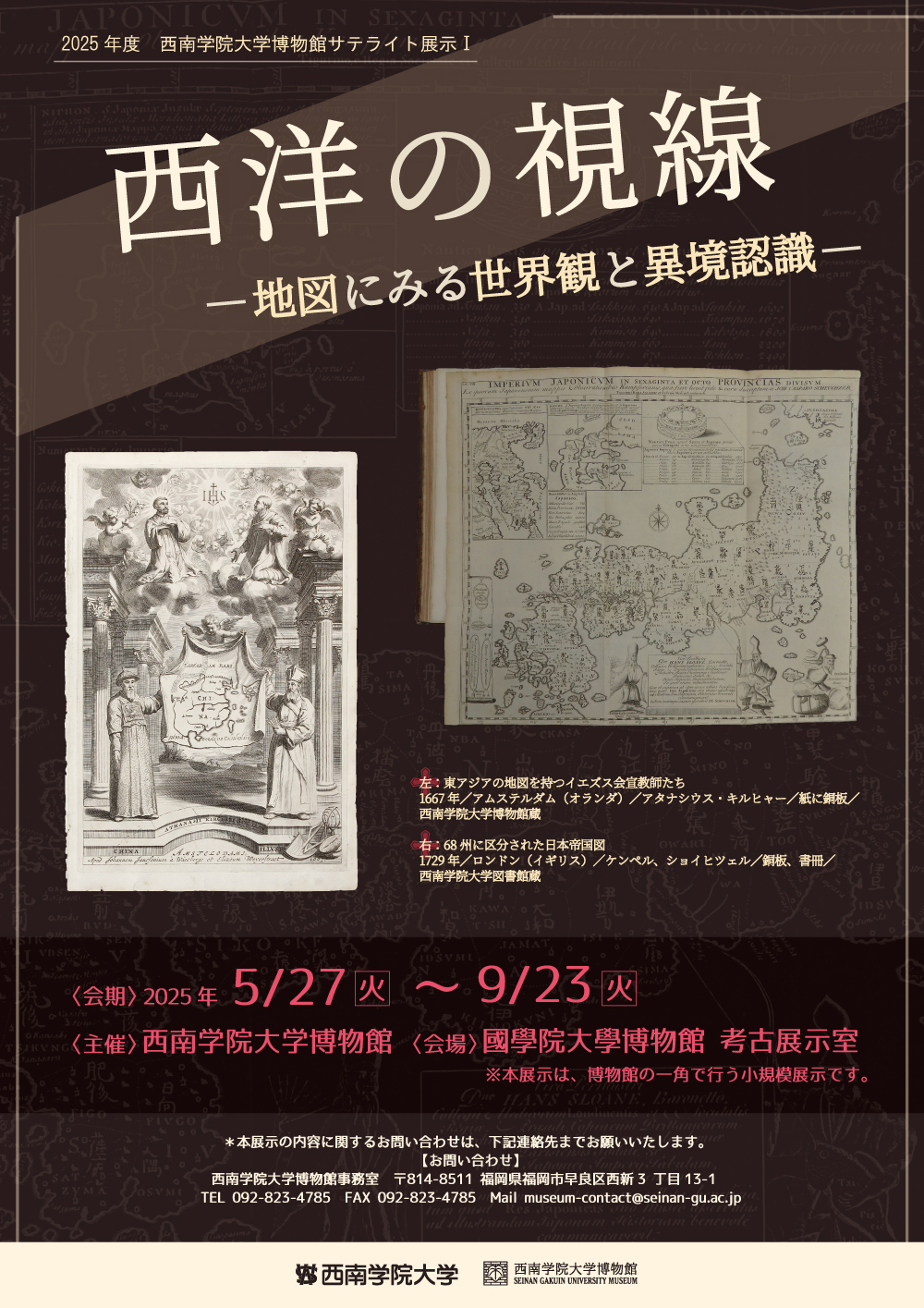

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2025年5月27日(火)~9月23日(火・祝) 入館料:無料

今回のサテライト展示は、「西洋の視線―地図にみる世界観と異境認識―」というテーマでおこないます。古代より製作された地図には、地理情報だけでなく、人々の世界観や興味関心が映し出されてきました。本展示では、西洋で製作された地図を展示し、地図に現れたキリスト教の影響やアジア・日本の形について紹介いたします。各時代の地図を通した、西洋の世界観や異境へのまなざしを知っていただけると幸いです。

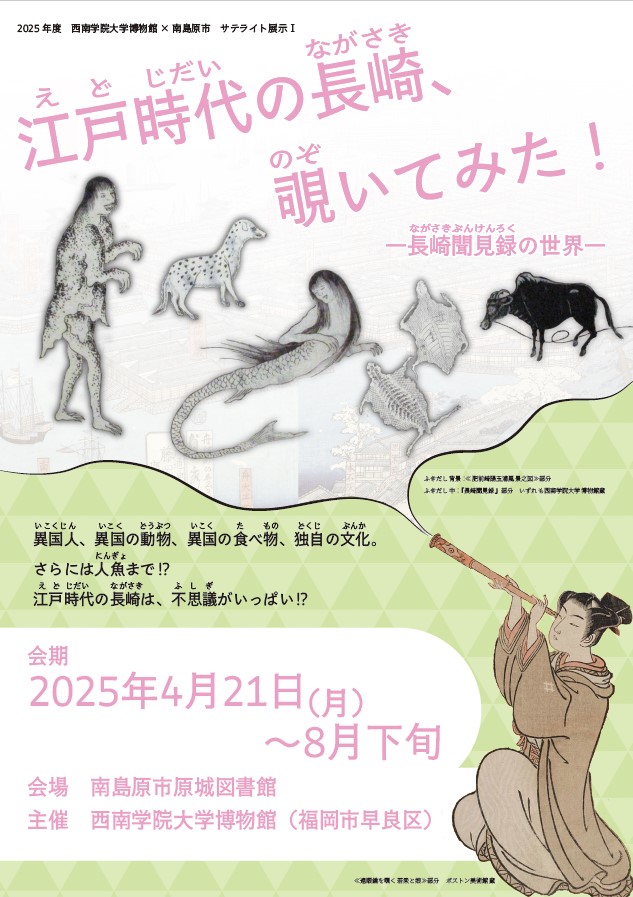

会 場:南島原市原城図書館(長崎県南島原市) 会 期:2025年4月21日(月)~8月24日(日) 入館料:無料

江戸時代後期、京都の医者であった広川獬が、長崎遊学の経験をもとに『長崎聞見録』という本を著しました。この本には、江戸時代の長崎に関連するさまざまなものが挿絵とともに紹介されています。当時の長崎は、ヨーロッパや中国に開かれていた唯一の場所で、日本人にとって珍しいものが沢山ありました。 現代の私たちが日常的に口にしているコーヒーやチョコレートから、海外の動植物、漢方薬、さらには幽霊、海に現れた未確認生物まで、当時の人々にとって珍しいものがぎっしりと掲載されています。現代の私たちにとっても読みごたえは抜群です。『長崎聞見録』を通して、江戸時代の長崎を少しだけ覗いてみましょう!

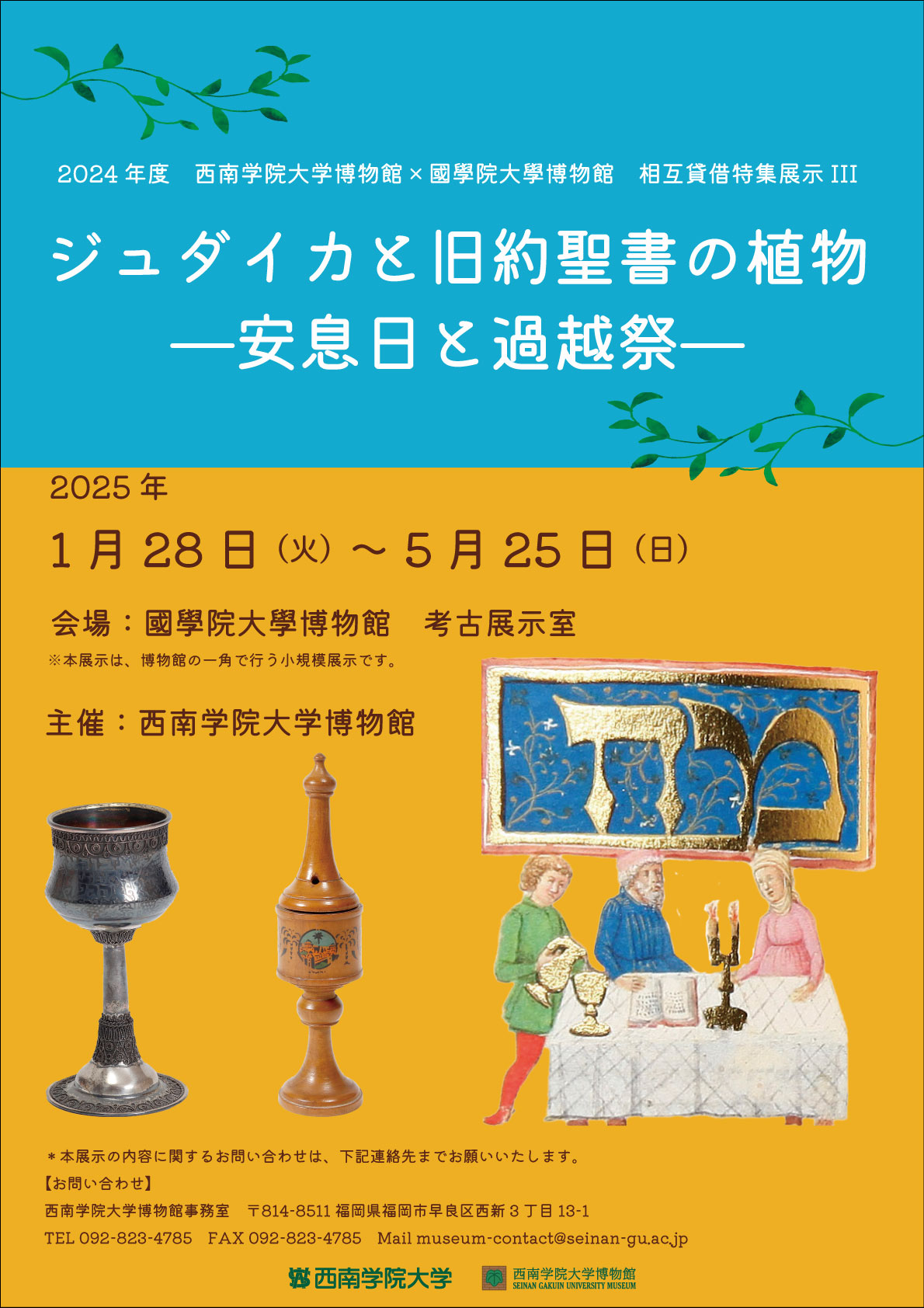

会 場:國學院大學博物館(東京都渋谷区) 会 期:2025年1月28日(火)~5月25日(日) 入館料:無料

今回の相互貸借特集展示では、ユダヤ教の三大祝祭の一つである「過越祭」と、週ごとに行われる「安息日」で用いられるジュダイカとともに、旧約聖書の植物をご紹介いたします。 ジュダイカとは、ユダヤ教の祭具等を含む文物の総称であり、優れた美術工芸品を指す言葉でもあります。ユダヤの人々は時代によってさまざまな地域に移住しており、多様な素材・形態のジュダイカが存在しています。 そして、旧約聖書に登場する植物が、しばしばジュダイカと一緒に香として、食材として、象徴としてなど、様々な用途で用いられています。 本展示を通して、ジュダイカの豊かなバリエーションや、聖書植物の魅力に触れていただければ幸いです。